L’affaire Landru, premier tueur en série français documenté, a marqué l’histoire criminelle pendant la Première Guerre mondiale.

- Surnommé le « Barbe Bleue de Gambais« , il a assassiné onze personnes, principalement des femmes isolées.

- Sa méthode implacable combinait annonces matrimoniales, séduction et disparition des victimes dans ses villas isolées.

- Le carnet noir contenant les coordonnées de 283 femmes est devenu la preuve principale au procès.

- Malgré l’absence de corps, les preuves circonstancielles ont conduit à sa condamnation à mort et son exécution en 1922.

L’affaire Henri-Désiré Landru représente l’un des premiers cas documentés de tueur en série dans l’histoire criminelle française. Surnommé le « Barbe Bleue de Gambais », cet homme a semé la terreur pendant la Première Guerre mondiale en assassinant méthodiquement onze personnes, principalement des femmes seules à la recherche d’un compagnon. Son procès, tenu en 1921, a captivé la France entière par son caractère spectaculaire et l’attitude glaciale de l’accusé face aux preuves accablantes. L’enquête minutieuse ayant mené à son arrestation et sa condamnation à mort constitue un tournant dans les méthodes d’investigation criminelle. Plongeons dans l’histoire troublante de ce manipulateur hors pair dont le parcours macabre continue de passionner un siècle après sa fin sur l’échafaud.

De l’escroquerie au meurtre : l’ascension criminelle du « Barbe Bleue » de Gambais

Né le 12 avril 1869 à Paris dans une famille modeste aux valeurs traditionnelles, rien ne prédestinait Landru à devenir un criminel notoire. Fils d’un chauffeur et d’une couturière, il reçut une éducation convenable et manifesta même des aptitudes pour le dessin et les mathématiques. Le 7 octobre 1893, il épousa sa cousine Marie-Charlotte Rémy avec qui il eut quatre enfants, semblant ainsi mener une vie familiale ordinaire.

Son parcours professionnel révèle néanmoins une instabilité chronique. Entre 1893 et 1900, il changea quinze fois d’employeur, occupant successivement des postes de cartographe, comptable ou employé de commerce. Cette incapacité à maintenir un emploi stable préfigurait sa véritable vocation : l’escroquerie systématique et méthodique. À 31 ans, il monta sa première arnaque d’envergure en créant une fabrique fictive de bicyclettes à pétrole sans jamais en produire une seule.

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914 marqua un tournant sinistre. Alors que la France pleurait ses soldats, Landru élabora un stratagème mortel visant des femmes esseulées par le conflit. Les années de guerre créèrent un terreau fertile pour ses crimes, avec de nombreuses veuves disposant d’économies substantielles et cherchant désespérément à reconstruire leur vie.

Portrait physique et psychologique

Physiquement, Landru n’avait rien d’impressionnant : petit homme chauve arborant une longue barbe noire, il se distinguait par son regard perçant presque magnétique et son éternel chapeau melon. Cette apparence anodine cachait un esprit calculateur d’une rare intelligence. Les experts ont longtemps débattu de sa psychologie complexe, certains le qualifiant de pervers narcissique, d’autres évoquant une personnalité maniaco-dépressive ou schizophrène.

Sa capacité de persuasion exceptionnelle et son éloquence lui permettaient de gagner rapidement la confiance des femmes qu’il ciblait. Les témoignages recueillis lors de l’enquête révèlent un homme capable d’une grande tendresse apparente tout en planifiant froidement l’élimination de ses victimes. Cette dualité troublante entre apparence ordinaire et pulsions meurtrières reste l’un des aspects les plus fascinants de sa personnalité.

La méthode implacable d’un prédateur méthodique

Entre 1914 et 1919, Landru perfectionna un système criminel d’une efficacité redoutable. Il publiait des annonces matrimoniales dans des quotidiens respectables comme « L’Écho de Paris » et « Le Journal », se présentant comme un veuf fortuné en quête d’une nouvelle compagne. Pour brouiller les pistes, il utilisa plus de 90 pseudonymes différents, changeant d’identité après chaque crime.

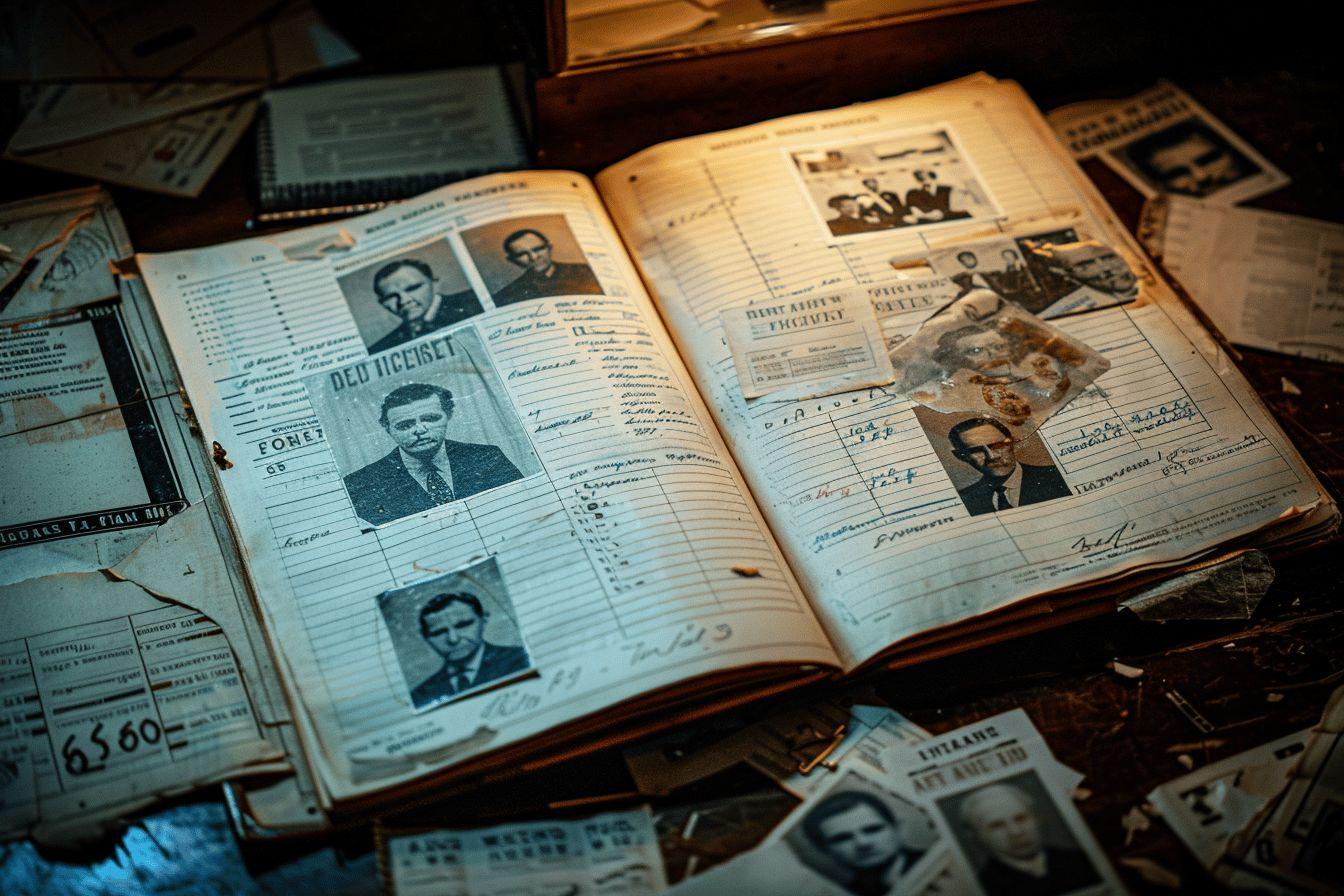

La méticulosité de Landru se révélait dans son fameux carnet noir où il consignait méticuleusement les coordonnées de 283 femmes potentiellement intéressées par ses annonces. Ce document, saisi lors de son arrestation, deviendrait l’une des pièces maîtresses de l’accusation. Il y notait les rendez-vous, les sommes extorquées et d’autres détails cruciaux pour son entreprise criminelle.

Après avoir gagné la confiance de ses victimes, il les invitait dans ses villas isolées à Vernouillet puis à Gambais, où il les persuadait de signer des procurations lui donnant accès à leurs économies. Détail macabre révélateur de sa préméditation : il achetait systématiquement des billets de train aller-retour pour lui-même, mais seulement des allers simples pour ses victimes.

| Étape | Méthode utilisée | Objectif |

|---|---|---|

| Sélection | Annonces matrimoniales | Cibler des femmes seules disposant d’économies |

| Séduction | Correspondance et rencontres | Gagner leur confiance |

| Isolation | Invitation dans ses villas | Éloigner les victimes de leur entourage |

| Spoliation | Procurations et transferts | S’approprier leurs biens |

| Élimination | Meurtre et crémation | Faire disparaître toute trace |

Pour éliminer les corps de ses victimes, il utilisait la chaudière ou la cheminée de ses propriétés, réduisant en cendres les preuves de ses crimes. Les voisins rapportèrent avoir fréquemment observé d’épaisses fumées noires et senti des odeurs nauséabondes émanant de ses résidences, sans imaginer l’horreur qui s’y déroulait.

Les 11 victimes identifiées

L’enquête permit formellement d’attribuer à Landru l’assassinat de onze personnes:

- Jeanne Cuchet (39 ans) et son fils André (17 ans), premiers à disparaître en février 1914

- Thérèse Laborde-Line (46 ans), Marie-Angélique Guillin (52 ans) et Berthe Héon (55 ans), toutes trois assassinées en 1915

- Anna Collomb (44 ans), Andrée Babelay (19 ans) et Célestine Buisson (47 ans), victimes de 1916-1917

- Louise Jaume (38 ans), Anne-Marie Pascal (37 ans) et Marie-Thérèse Marchadier (37 ans), dernières victimes entre 1918 et 1919

L’enquête exceptionnelle qui mit fin à ses agissements

Fin 1918, deux familles inquiètes du silence prolongé de leurs proches contactèrent le maire de Gambais, déclenchant l’enquête qui allait mettre fin à la carrière criminelle de Landru. Madame Pellat recherchait son amie Anna Collomb, tandis que Mademoiselle Lacoste s’inquiétait pour sa sœur Célestine Buisson, toutes deux disparues après avoir rencontré un mystérieux prétendant.

Le commissaire Dautel et l’inspecteur Jules Belin menèrent des investigations minutieuses qui aboutirent à l’identification du suspect. Le 8 avril 1919, la chance sourit enfin aux enquêteurs lorsqu’une voisine de Mademoiselle Lacoste reconnut formellement Landru dans une rue parisienne. La police l’arrêta quatre jours plus tard, le jour même de son cinquantième anniversaire, à son domicile de la rue Rochechouart.

Les perquisitions dans ses villas révélèrent un tableau macabre : 4,176 kilogrammes de débris d’os calcinés (dont 1,5 kg d’origine humaine certifiée), 47 dents ou fragments dentaires, ainsi que divers objets personnels ayant appartenu aux victimes. Ces éléments permirent de reconstituer partiellement trois crânes, cinq pieds et six mains, offrant aux enquêteurs des preuves tangibles malgré l’absence de corps intacts.

Le carnet noir, preuve accablante

Lors de son arrestation, les policiers découvrirent le fameux carnet noir qui devint la pièce maîtresse de l’accusation. Ce document contenait non seulement les noms des femmes disparues mais également leurs coordonnées, des informations sur leurs finances et parfois même la mention « parti » inscrite à côté de certains noms, coïncidant avec les dates de disparition des victimes identifiées.

Ce carnet méticuleux témoignait d’une organisation quasi-comptable de ses crimes, révélant un esprit méthodique trahissant sa formation professionnelle initiale. Malgré ses dénégations constantes, ces notes précises constituèrent un élément déterminant pour convaincre le jury de sa culpabilité.

Un procès historique qui fascina la France entière

Le 7 novembre 1921 s’ouvrit à la cour d’assises de Seine-et-Oise à Versailles l’un des procès les plus médiatisés de l’histoire judiciaire française. Présidé par le juge Gilbert, avec Maître Vincent de Moro Giafferi comme défenseur et Monsieur Godefroy comme avocat général, ce procès-fleuve captiva l’opinion publique pendant plus de trois semaines.

Le Tout-Paris se pressait quotidiennement dans la salle d’audience pour assister à ce spectacle judiciaire hors norme. Mistinguett, Maurice Chevalier, Raimu et de nombreuses autres célébrités s’y bousculaient aux côtés de journalistes venus du monde entier. Colette elle-même couvrit l’événement pour « Le Matin », captivée par la personnalité complexe de l’accusé.

Face à l’accusation de meurtres multiples, Landru adopta une stratégie de défense imparable sur le plan logique : sans corps, impossible de prouver les crimes. Il n’avoua jamais que des escroqueries mineures, rejetant avec mépris toute question sur la disparition de ses conquêtes par sa célèbre phrase : « Ma vie privée ne regarde que moi. » Son attitude provocatrice et ses réponses ironiques contrastaient avec la gravité des faits reprochés.

Le verdict et l’exécution

Malgré l’absence d’aveu et une défense habile de son avocat, le jury rendit son verdict le 30 novembre 1921 : Landru fut reconnu coupable et condamné à la peine capitale. Son recours en grâce rejeté par le président Millerand, il fut transféré à la prison Saint-Pierre de Versailles où l’attendait la guillotine.

Le 25 février 1922, à 6h05 du matin, Henri-Désiré Landru monta sur l’échafaud. Sa dernière phrase à son avocat, « Cela, maître, c’est mon petit bagage… », reste énigmatique, certains y voyant un ultime défi, d’autres l’expression résignée d’un homme face à son destin.

L’héritage troublant du « Barbe Bleue » dans la culture populaire

Un siècle après son exécution, la figure de Landru continue de hanter l’imaginaire collectif. Son histoire a inspiré d’innombrables œuvres culturelles : romans, pièces de théâtre, chansons et films, dont une production de Charlie Chaplin directement inspirée de ses crimes et de son procès retentissant. Plus récemment, le talentueux Christophe Chabouté lui a consacré une bande dessinée remarquée.

La fascination troublante qu’exerçait Landru s’est manifestée dès son arrestation. Il reçut des centaines de lettres d’admiratrices en prison et, fait extraordinaire, lors des élections législatives de 1919, près de 4.000 bulletins portaient son nom, témoignant d’une célébrité malsaine mais bien réelle.

Considéré comme le premier tueur en série français identifié, Landru occupe une place particulière dans l’histoire criminelle. Ses méthodes ont été étudiées par des générations d’enquêteurs et de criminologues, servant parfois de référence pour comprendre la psychologie des meurtriers en série méthodiques. D’autres tueurs en série ont depuis marqué l’histoire criminelle européenne, mais peu ont atteint sa notoriété durable.

Les doutes persistants

Malgré sa condamnation, des zones d’ombre persistent. L’écrivain Richard Tomlinson suggère dans son ouvrage que Landru aurait pu assassiner jusqu’à 72 femmes supplémentaires. Certains témoignages au procès comportaient des incohérences chronologiques troublantes et des soupçons existent concernant une douzième victime non identifiée.

Plus récemment, une reconstitution théâtrale moderne du procès a abouti à un verdict surprenant : coupable d’escroquerie mais innocent des meurtres. Cette relecture contemporaine souligne la nature essentiellement circonstancielle des preuves présentées au procès original et interroge sur la rigueur judiciaire d’une époque intéressée par ce criminel hors norme.